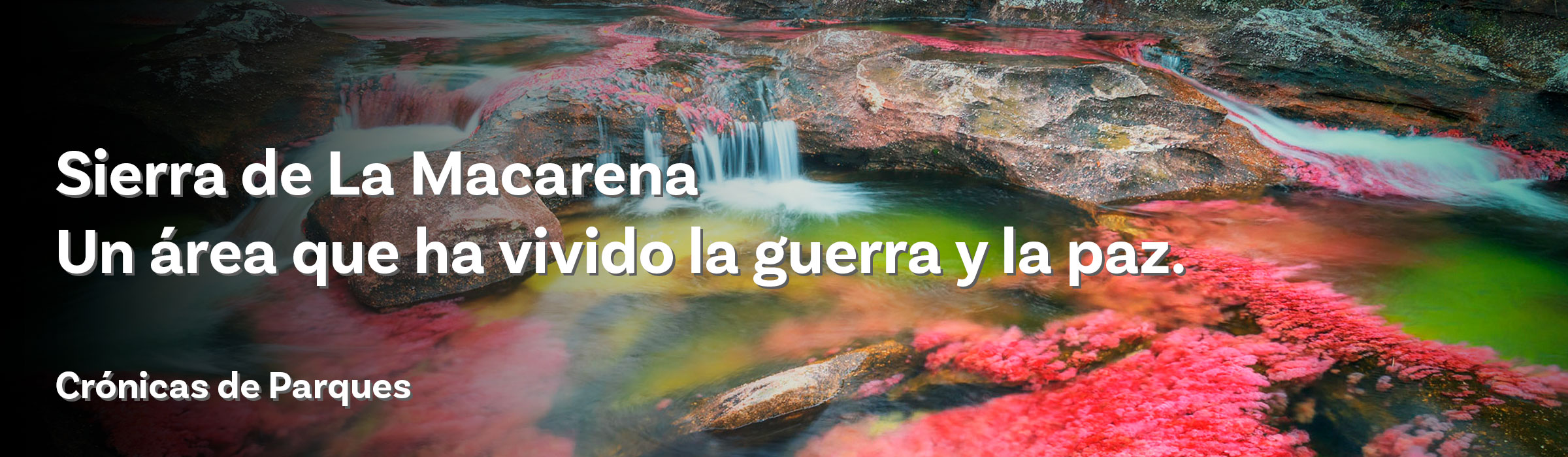

Durante 75 años el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena ha sido ejemplo de resiliencia y paz. Pese a los problemas de un país que ha vivido por décadas el conflicto armado, esta área protegida ha resguardado un excepcional tesoro geológico y de biodiversidad.

“¡Mataron a Gaitán!” gritaban los bogotanos testigos del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer. Era 9 de abril de 1948. La noticia se difundió rápidamente por todos los rincones del país y desencadenó una revuelta popular que por poco tumba al presidente conservador Mariano Ospina Pérez. En Bogotá, jóvenes gaitanistas se tomaron una emisora radial y llamaron a la revolución, mientras una turba enardecida incendiaba y saqueaba las casas y locales del centro de la ciudad. En otras ciudades del país, los gaitanistas protagonizaron violentas protestas y de algunas de ellas, como en Barrancabermeja, se formaron gobiernos revolucionarios. El ejército y la policía respondieron a bala y asesinaron a un número indeterminado de colombianos.

El asesinato de Gaitán exacerbó aún más la violencia política que vivía el país desde 1946. Las noticias de matanzas y masacres, unas protagonizadas por conservadores y otras, por liberales, inundaban los periódicos nacionales. Entre tanto, en Bogotá, el Partido Liberal negoció con el presidente Ospina un gobierno de unidad nacional para apaciguar la violencia y restablecer el orden institucional. Se acordó que en el gabinete ministerial participarían cinco liberales.

En ese grupo se encontraba el doctor Jorge Bejarano, un médico conocido por su campaña contra la chicha y uno de los protagonistas de la siguiente historia sobre la creación de un área protegida que nació en medio de la violencia partidista, la efímera reconciliación entre ambos partidos permitía el surgimiento de la primera reserva natural del país cuyo destino estará marcado por el sino de la disputa.

En esta historia también se entrecruzan la lucha contra la fiebre amarilla, el despertar de la conservación del ambiente en Colombia, las oleadas colonizadoras espontáneas y dirigidas por el Estado, la expansión de la frontera agrícola y las bonanzas en las que miles de colonos exploraron las selvas amazónicas en busca riqueza.

Es la historia del actual Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, que responde a una formación geológica perteneciente al escudo Guayanés, ubicada al suroccidente del departamento Meta, en cercanía a la cordillera Oriental. Un punto de la geográfica nacional en donde confluyen las regiones Andina, Amazónica y Orinocense.

Una reserva para la ciencia

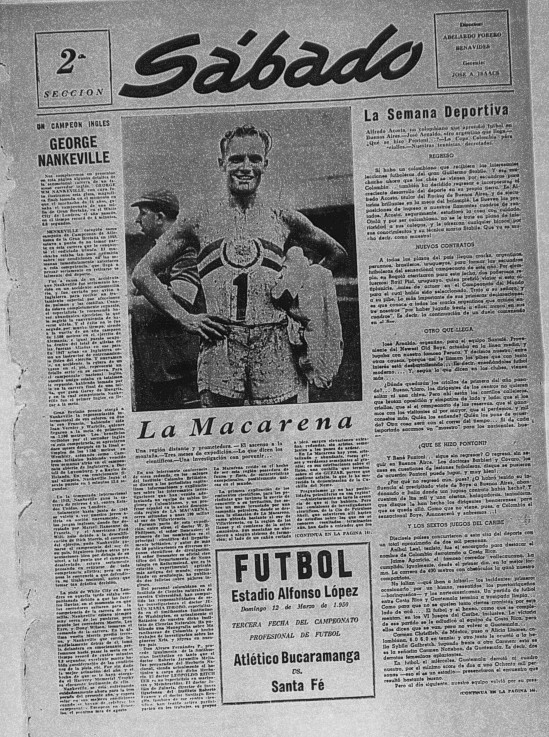

Hacia la década de los 40 del siglo pasado – explica Alfredo Molano en su libro “Yo le digo una de las cosas” –, pocos colombianos sabían de la existencia de la Sierra de La Macarena, de su riqueza en flora y fauna y de su excepcionalidad geológica. Tan solo unos aventureros se atrevieron a entrar a la región plana de la sierra, circundante a los ríos Ariari y Guayabero, para, sin mucho éxito, explotar caucho y oro de aluvión. La petrolera Shell también exploró estos territorios en busca de petróleo que por fortuna no encontró. Sus estudios geográficos y geológicos dieron pistas sobre la importancia de la Sierra.

En su historia sobre los diez primeros años del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, la geógrafa e historiadora Claudia Leal cuenta que el interés por la región comenzó en la década de los años 40 del siglo XX, gracias a las investigaciones sobre la fiebre amarilla hechas por médicos del Instituto de Enfermedades Tropicales Roberto Franco en lugares selváticos cercanos a Villavicencio. Entre ellos se encontraba el doctor Santiago Rengifo Salcedo, quién comenzó a publicitar la importancia de la sierra. En un documento escribió:

“La Macarena es un lugar único para los estudios de sistemática y biología de la flora y fauna de las regiones intertropicales. La riqueza en vida animal y vegetal libre de actividades predatorias del hombre hacen de este lugar un sitio ideal para los estudios ecológicos en el medio tropical subtropical.”

El doctor Rengifo, seguro de que su amigo, el ministro de Higiene Jorge Bejarano, lo apoyaría, le presentó la idea crear una reserva biológica natural para el estudio científico. Bejarano, que en ese momento llevaba a cabo un programa de higienización en la sociedad colombiana que incluía la lucha contra enfermedades tropicales como el paludismo y la fiebre amarilla, apoyó la propuesta, entre otras razones porque la Sierra podía ser un lugar para investigar la fiebre amarilla. A mediados de 1948, el ministro presentó a la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley y en noviembre fue aprobado. Nacía la Reserva Nacional “Sierra la Macarena”.

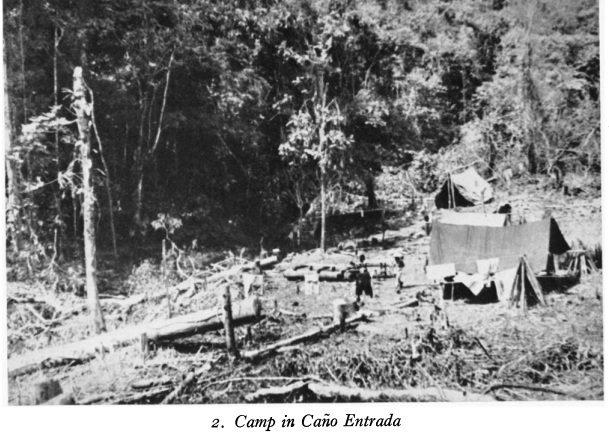

Luego de su creación, vinieron las expediciones científicas. De acuerdo con Leal, entre 1949 y 1959 se hicieron siete expediciones, “destinadas principalmente a colectar plantas y pieles de animales”. Aparte de las características geológicas, los investigadores quedaron sorprendidos por la “virginidad de los ecosistemas” de la sierra. En un documento leído en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en 1951, Jorge Bejarano citó el comentario del afamado biólogo Richard Evans Schultes, que luego de la explorar la Sierra escribió: “Son muy pocas las regiones que hoy están completamente vírgenes. La cordillera de la Macarena, tan cercana a Bogotá, nunca ha sido habitada por indios o por blancos”.

El entusiasmo por la reserva natural biológica se apoderó de la comunidad científica colombiana y aumentada a medida que se conocían los resultados de las expediciones. En su discurso Bejarano decía: “los resultados de los estudios llevados a cabo en los dos últimos años en La Macarena han sobrepasado, sin duda, las esperanzas de quienes auspiciaron y promulgaron la Ley 52 de 1948 (…) el acopio de material científico coleccionado hasta la fecha es realmente notable. Son más de 15.000 el total de ejemplares botánicos coleccionados. Se han encontrado no solo multitud de especies nuevas sino posiblemente géneros y familias nuevas”.

En los primeros años de creación de la reserva, los investigadores que la recorrieron creían que la sierra estaba protegida de la colonización “por la falta de agua en las partes altas y porque la topografía del terreno – decía en la década de los 50 el botánico Jesús Medardo Idrobo – hace completamente imposible la agricultura”. Sin embargo, las expectativas y el entusiasmo con la reserva pronto chocaron con la realidad. Desde la expedición de 1950, – cuenta Leal – los investigadores comenzaron a ver a desplazados huyendo de la violencia bipartidista hacia el río Ariari.

Colonización, violencia y paz

La violencia entre conservadores y liberales exacerbada desde la muerte de Gaitán y las colonizaciones dirigidas por el Estado hacia el piedemonte amazónico poco a poco rompieron el aislamiento de la Sierra del que tanto hablaban los investigadores. Campesinos y colonos desplazados comenzaron a ocupar las tierras entre los ríos Güejar y Ariarí colindantes con la parte oriental de reserva biológica. Luego del golpe de Estado, el presidente Gustavo Rojas Pinilla, se propuso parar la Violencia bipartidista y pacificar la región de los Llanos. Cuenta Molano que una de las acciones que emprendió fue implementar un plan de colonización en el Ariari para los excombatientes.

Pero la reconciliación no era para todos. Mientras el gobierno de militar prometía paz a los guerrilleros de los Llanos, perseguía con extrema violencia a las comunidades comunistas de la región del Sumapaz y Villarrica. Las víctimas de esta nueva oleada violenta migraron hacia la región alta del río Duda y año tras año bajaron hasta llegar al río Guayabero. En 1954, al sur de la sierra, nació el caserío que con el tiempo se conocerá como La Macarena. De esta manera, la colonización dirigida y espontánea comenzó a cercar a la reserva biológica por los francos oriental, occidental y sur.

Con la caída de la dictadura de Rojas Pinilla, surgió el Frente Nacional, un nuevo régimen político que prometió la reconciliación entre los colombianos, superar los aciagos años de la violencia bipartidista y llevar al país al desarrollo y crecimiento económico. Se impulsó la colonización dirigida hacia la selva Amazonía como fórmula para pacificar el país. Así, durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) se consolidó la colonización de la zona ubicada entre los ríos Güejar y Ariarí con la fundación poblados como Vista Hermosa y Piñalito, puntos de partida de la colonización de la reserva biológica en la orilla izquierda del río Güejar.

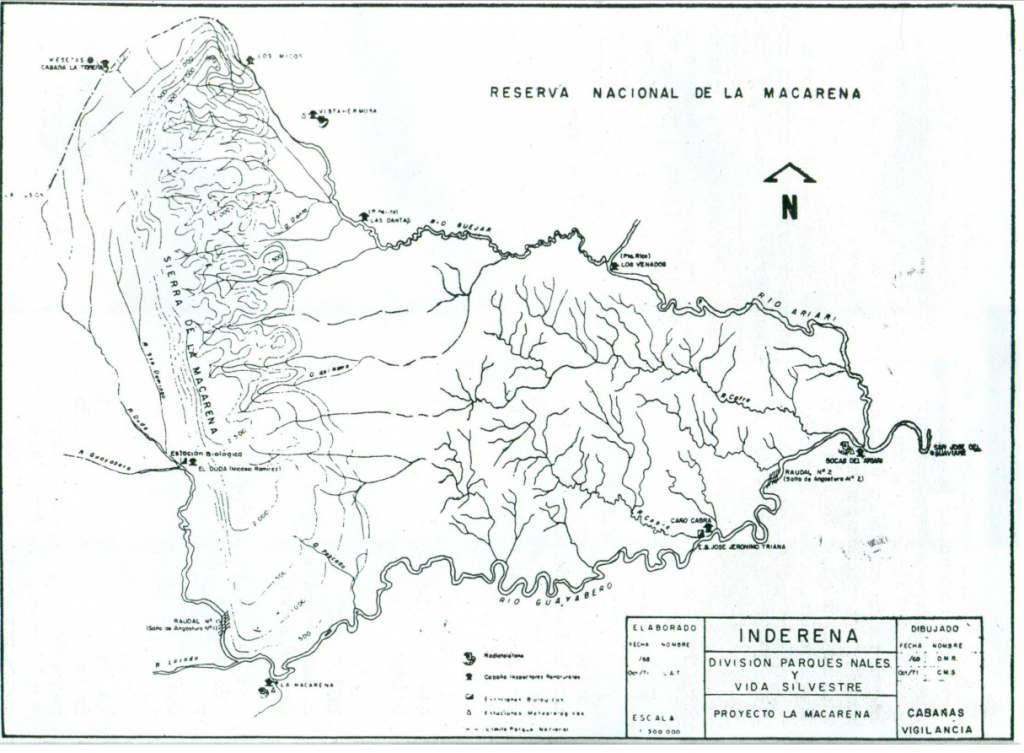

Los científicos e investigadores presionaron para que el gobierno reafirmara los límites de la sierra, creían que con una nueva ley la reserva estaría a salvo. El gobierno los escuchó y promulgó el Decreto 2936 de 1965, que fijaba el área protegida con una extensión de 1.131.350. La decisión gustó poco a los empresarios agrícolas y colonos. Según el exrector de la Universidad Nacional, “para muchos, la superficie de la Reserva era exagerada, argumentando además que era utópico plantearse la conservación y adecuado aprovechamiento científico de un área tan extensa”.

En respuesta a estas voces, en 1971 el Inderena sustrajo 500.000 hectáreas de la reserva y en los dos años siguientes el Incora entregó cerca de 360 predios. La decisión, en vez de frenar la oleada colonizadora, la aumentó. Según el biólogo Joaquín Molano Campuzano, en 1971 ya había 1.600 familias asentadas en la zona, muchas de las cuales se dedicaban a cazar animales salvajes para traficar con sus pieles. Al respecto un reportaje de El Tiempo decía: “vemos que en la parte sur de La Macarena escapa al control y llegan aviones a sacar cueros, a cambio de ofrecer escopetas y tiros a los colonos”.

Las tensiones con los colonos se agudizaron en 1976 con el fallo de Consejo de Estado que anuló la sustracción hecha por el Inderena. Al gobierno le quedó imposible frenar las oleadas migratorias que se agudizaron con una nueva bonanza: la de la marihuana y la coca. En los años siguientes colonos y campesinos se organizaron y recurrieron a las movilizaciones para que se hiciera una nueva realinderación del área protegida y se les reconocieran los títulos ubicados en la parte baja de la Sierra. Tras las protestas de 1987, el gobierno trató de solucionar el problema de reserva con la expedición de un decreto que creó el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, con una extensión de 629.280 hectáreas.

El mismo decreto compensó la reducción de un 55 por ciento del área protegida con la conformación Área de Manejo Especial de La Macarena que comprende la totalidad de los parques Tinigua y La Macarena, parte de los parques Picacho y Sumapaz y los distritos de manejo integrado de los recursos naturales renovables del Ariari-Guayabero y La Macarena. El decreto, considerado salomónico por varios expertos, trató de dejar contento a todo el mundo: a los colonos que querían legalizar sus tierras y a los científicos que abogaban por la preservación de la sierra.

Contra viento y marea

El decreto de 1989 tampoco solucionó la tensa situación de la Sierra de La Macarena y sus alrededores. Con la bonanza cocalera, desde los finales de la década de los 70 del siglo pasado llegaron los narcos y las FARC consolidaron su poderío allí. En los años siguientes la población tuvo que vivir bajo el régimen de la guerrilla que daba órdenes como si fuera el Estado. La situación se agudizó en los años noventa con el avance del paramilitarismo. En medio de la nueva oleada de violencia, poco o nada podían hacer los funcionarios de Parques Nacionales.

Durante las negociaciones de paz entre el gobierno de Andrés Patraña y las FARC y mientras duró la “Zona de Distención” (que cubría los municipios de Mesetas, La Uribe, San Vicente del Caguán, La Macarena y Vista Hermosa), los funcionarios de Parques Nacionales Naturales les quedó vetada la entrada al área protegida. Luego con el gobierno de Uribe, en 2006, sobrevino la fumigación con glifosato de algunas zonas de la sierra para erradicar cultivos de coca.

En medio de ese clima, hacia finales de la década de 2010, Parques Nacionales Naturales, junto con su guardparques, se propuso aumentar la permanencia y control del área protegida y comenzar procesos de restauración, reforestación, erradicación voluntaria y relocalización. La estrategia se ha basado en el diálogo con las comunidades.

Apelar a mecanismos pacíficos para salvaguardar el parque no ha sido fácil y ha habido muchos tropiezos. El 2 de febrero de 2008 el guardaparque Martín Duarte, fue asesinado por desconocidos mientras trabajaba. “Su muerte nos dolió y nos causó mucho miedo, pero vencimos el temor porque también hemos tenido un compromiso con este parque y con todos los procesos de restauración que hemos hecho con la comunidad”, dice Luis Fernando, uno de los guardaparques que más conoce la Sierra.

Pese a las amenazas y demás situaciones complejas, los guardaparques de la Sierra de La Macarena siguen su incansable misión de proteger este santuario. “En medio del conflicto se ha podido trabajar. Ha habido momentos muy difíciles para los guardaparques, pero siempre buscamos cómo a través de las mismas comunidades podemos resolverlas y nosotros hemos sido muy resilientes”, dice Lisbeth Liliana Portilla, jefe del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena.

Han pasado 75 años desde que en medio de la exacerbación de la violencia política un grupo de científicos y políticos se propusieron crear una reserva biológica. Mantener buena parte de su integridad ambiental no ha estado exento de dificultades, más aún cuando esa región ha sido epicentro de la violencia y los movimientos colonizadores que recurrentemente han ocurrido desde mediados del siglo XX.

Según Lisbeth, en estos 75 ha habido muchos colombianos, entre ellos los guardaparques, que han luchado, por salvaguardar la sierra. Gracias a estos esfuerzos “se ha mantenido la conectividad entre los Andes, la Orinoquia y la Amazonia y la diversidad biológica, en medio de todas las dificultades del conflicto armado y todas las presiones que se han venido generando tanto por los cultivos ilícitos, ganadería, infraestructura de vías, las quemas…”

Los guardaparques del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena sueñan con que en algún momento ese santuario pueda salir de las dinámicas históricas que lo amenazan. Ese es el motor que los mueve día a día para hablar con campesinos y colonos y mostrarles los benéficos de la sierra y de cuidarla.

Créditos fotografías: Archivo Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Conozca otras Crónicas de Parques Nevado Santa Isabel: un gigante a punto de desaparecer.